着床不全(Recurrent Implantation Failure)

一般に、3回以上良好な胚(受精卵)の移植を繰り返しても妊娠しない場合、着床不全(Recurrent Implantation Failure)の可能性があります。

着床不全の多くは、胚によるものと考えられますが、その原因は多岐にわたり通常の不妊検査に加え様々な検査・治療が試みられています。

当院では、主に以下の検査を行っています。

慢性子宮内膜炎検査

慢性子宮内膜炎とは、月経では剥離しない子宮内膜の深い部分(基底層)に、慢性的に炎症が起こっている状態で、着床率が1/3に低下、そして妊娠初期の流産率が上昇すると報告があります。子宮内の細菌叢バランスが乱れることにより起こると考えられており、不妊症患者全体での2-3%、着床不全患者の30-60%の頻度で生じていると報告されています。そのため、着床不全患者に限定した場合に慢性子宮内膜炎の検査・診断は有用であると考えられます。

① 組織診(自費周期のみ施行可)

ピペットと呼ばれるカテーテルを子宮内腔に挿入し、子宮内膜組織を吸引採取します。検査時期は、月経10日目頃に予定します。時間は5分程度です。子宮の形状により痛みや出血が伴うこともあります。子宮頸管が開きにくい方は事前に頸管拡張が必要な場合もあります。採取した検体を病理検査に提出し、慢性子宮内膜炎の診断の基準となる形質細胞を確認することで診断を行います。通常、2~3週間で結果が出ます。

組織診で慢性子宮内膜炎と診断された場合の治療

慢性子宮内膜炎と診断された場合、抗菌薬を内服した後、治癒したかどうか再検査を行います。治癒しない場合には、抗生剤を変更し再度治療を行います。完治までに数か月要したり、治療に難渋する場合があります。

② 遺伝子検査(先進医療としても施行可)

子宮内フローラ(細菌叢)の検査(ALICE/EMMA検査)

子宮内の慢性子宮内膜炎に関連する病原菌の有無や細菌叢(フローラ)を遺伝子レベルで調べる検査です。

【方法】

慢性子宮内膜炎検査と同様にピペットと呼ばれるカテーテルを子宮内腔に挿入し、子宮内膜組織を吸引採取します。検査時期は、自然周期では月経15〜25日ごろ(排卵後の分泌期)、ホルモン補充周期では移植日にあたる頃に子宮内膜を採取します。採取された子宮内膜組織は、Igenomix社へ送付され、3週間程度で検査結果が得られます。後述のERAと同時に検査を行う事もできます。

感染性慢性子宮内膜炎検査:Analysis of Infectious Chronic Endometritis(ALICE)

慢性子宮内膜炎の診断は前述の病理組織学的検査で主に行っておりますが、補助的診断としてALICE検査を行っております。NGS(次世代シーケンシング)という生物のDNA配列を高速に判読する技術を用いて慢性子宮内膜炎に関連する10種類の病原菌を同定する検査法で、分子遺伝学的方法と言われています。存在する病原菌に適した抗菌薬を選択することができるという利点があります。

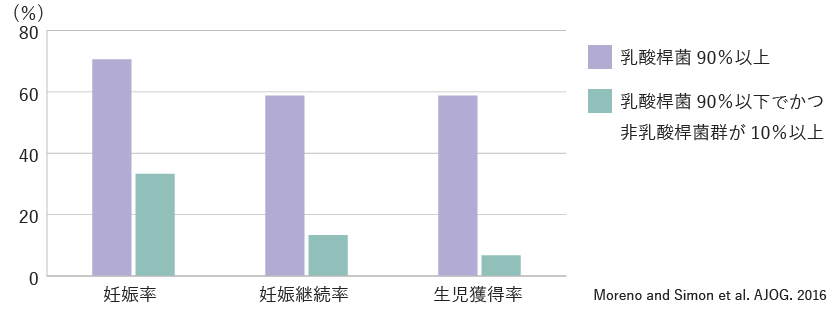

子宮内膜マイクロバイオーム検査:Endometrial Microbiome Metagenomic Analysis (EMMA)

子宮内における乳酸桿菌(ラクトバチルス属)をはじめとする様々な細菌の種類と量を調べ、乳酸桿菌が90%以上あり、子宮内フローラ(細菌叢)が胚移植に適した状態であるかどうかを判断します。

※ALICE検査とEMMA検査は子宮内に存在する細菌を網羅的に解析する検査なので、当院では単独での検査は行なっておりません。

治療

病原菌が検出された場合は、その種類に適した抗生剤の内服が推奨されます。乳酸桿菌の割合が少ない場合は、乳酸桿菌の膣錠による補充が推奨されます。 また、再検査が必要となる場合もあります。

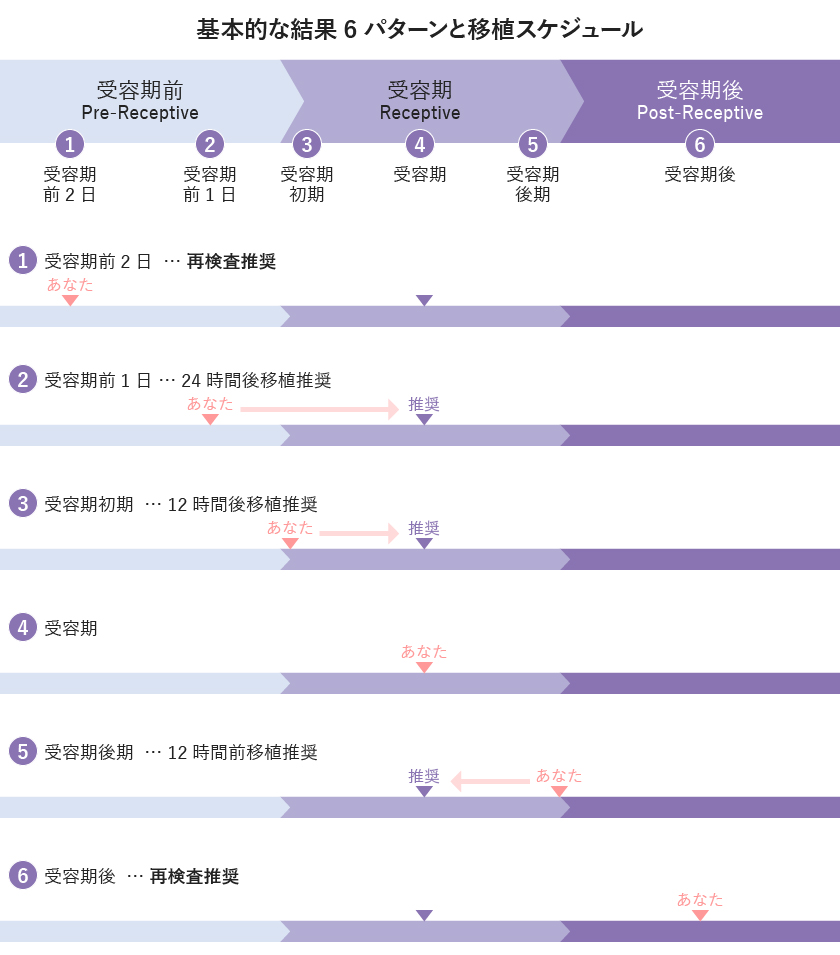

子宮内膜着床能検査:ERA

(Endometrial Receptivity Analysis)

(先進医療としても施行可)

子宮内膜には胚を受け入れるのに適した時期 (implantation window;着床の窓) があると報告されており、個人差があると考えられています。ERAは、その時期に“ずれ”がないかを探る検査で、スペイン Igenomix社が238種類の着床に関連する遺伝子を解析し、胚移植の予定日が着床に適した時期かを判断します。

EMMA、ALICEと併せて行うこともできます。

▶ 着床ウインドウのずれが判明した場合、個々のずれに応じた時期に個別化された胚移植を行います。

ビタミンD・亜鉛/銅バランス検査

(自費周期のみ施行可)

VitDは、着床、妊娠維持に重要と報告されています。そのためVitD不足は、着床障害や流産に影響すると考えられています。また、ミネラルの銅が蓄積すると着床を阻害するとの報告があります。そして亜鉛はその銅を体外に排出するのに重要な役割をしており、亜鉛不足は銅の体内蓄積の原因となる可能性があります。

▶ 不足やバランスの乱れがある場合は、サプリメントによる補充をお勧めします。

免疫寛容の検査:Th1/2細胞

(自費周期のみ施行可)

受精卵・胎児に対する母体側の拒絶反応が強い場合、妊娠維持がうまくいかなくなる可能性があり、これらの免疫バランスを評価する検査です。

拒絶反応を起こす可能性が高いと評価された場合、拒絶反応を抑えることで着床・妊娠維持が可能となるとの報告があります。

▶ 免疫抑制剤を用いて拒絶反応を抑えることで着床・妊娠維持を図ります。

受精卵側の問題の検査

(自費周期のみ施行可)

PGT-A(Preimplantation Genetic Testing - Aneuploidy):着床前胚染色体異数性検査。

受精卵(胚盤胞)の全染色体の異数性(いわゆるトリソミーなどの数的異常)を調べる方法です。妊娠継続の有無には、受精卵の染色体の状態が強く影響しますが、従来の受精卵の評価は、主に形態的に(見た目で)行っているため、染色体の状態まで評価することはできません。

近年、受精卵の一部の細胞を採取し、染色体の数に異常がないかを調べるPGT-Aを行い、問題ないと判断された受精卵を胚移植に用いることができます。日本産科婦人科学会が定めた、条件を満たした場合に行うことができる検査です。

▶ 正数性胚を移植することにより、流産率の低下や移植あたりの妊娠率の向上が期待されます。